- 「自考力キッズ」体験会、ついに入谷教室でも‼

- 2019. 1. 26/入谷教室のブログ

- 自考力キッズ「ロボット×プログラミング×パズル教室」(幼稚園年長〜新小3)これまでになかった「考える子どもを育てる」特別カリキュラムついに入谷教室でも開講‼〈親子体験会〉2/9(土)・23(土) PM5:00〜6:20いずれも自由塾入谷教室にて詳細はこちらをクリック

- 自考力キッズ体験会

- 2019. 1. 26/日暮里教室のブログ

- 自考力キッズ「ロボット×プログラミング×パズル教室」(幼稚園年長〜新小3)これまでになかった「考える子どもを育てる」特別カリキュラム〈親子体験会〉2/2(土)・16(土) PM5:00〜6:202/27(水) PM3:40〜5:00いずれも自由塾日暮里教室にて詳細はこちらをクリック

- 受験生に贈る言葉 その1

- 2019. 1. 25/入谷教室のブログ日暮里教室のブログ

- 「受験はスタート地点!」2年前のこの時期にも同じことを書きました。私が毎年この時期に受験(受検)目前の塾生達にかける言葉です。これまで、何百人という受験生たちを教え、送り出してきました。その上で、痛感する言葉です。確かに結果は大切。そのために全力でがんばってきたのですから。でも、受験でいい結果が出てもそれ以降は「?」という子もいます。逆に残念な結果に終わっても、それをバネに大きく伸びる子もいます。いい結果が出ようと、残念な結果が出ようと結果が出てからの方が、ずっと大事なのです。受験後をどうやって過ごすか、どうやって生きていくか、そっちの方がずーっと!!「受験生の皆さん、受験ごときで燃え尽きてしまうようなつまらない人生だけは送らないでください。受験はあくまでもスタート地点ですよ。」中島

- 作文授業を通じて養いたいもの

- 2019. 1. 21/【ブラボー先生®倍ほめコラム】

こんにちは(^.^)

町屋教室、教務主任吉澤です。いよいよ受験シーズン突入となります。マスク着用の生徒も増えて参りました。

さて私的な話ですが、今年度は異文化交流(アメリカ、オーストラリア、東南アジア、ヨーロッパ)が沢山ありました。彼らの話を聞くたびに、影響されやすい私は日本の教育停滞に不安を覚えました。(^_^;)

日本は「個の意見」が求められることは少なく、しかも口頭で意見を発表する機会となると非常に少ないです。学校においてもそのほとんどが、解答の発表です。しかし海外の教育はまず、個の意見を重んじ、子供達は納得いくまでどんどん質問し、ディベートします。日本の子供達はどこで表現力を学べば良いのでしょうか?それが、私が感じた不安の1つです。

都立高校の推薦試験では平均600字の作文が課せられます。テーマは過去の経験を問うもの、将来の展望、時事、資料の読み取りと様々で形式も異なります。都立中受験(適性検査型)経験者でない限り、推薦試験作文を独学で書くことはとても困難です。

先日冬期講習明け、久しぶりの都立高校推薦論文クラスがありました。真っ先に私が行ったことは「推薦面接への意気込みを発表しなさい」「日本人の長所と短所を延べなさい」です。そこで準備運動をしてもらいました。

自分の意見がわからないと、作文に書きようもありません。しかし中学生は周りの目を気にする年頃。自分の意見よりも先にまず「正しい意見だろうか」「笑われないレベルだろうか」そんなことで悩み、最初の一歩が踏み出せない子が多いようです。

ですがそこはやはり子供。鍛えれば、伸びるんです。柔軟性と吸収力が大人よりはるかにあります。夏は、答え方や作文がたどたどしかったのですが、(母国語とは思えないレベル【笑】)先日は、理論的な解答が見受けられました。そして50字位すらすらと発表出来た強者もちらほら。

それらはもちろん、作文にも反映されていきます。1度600字書いてしまうと自信が付きます。そして慣れてきます。「賛成、反対どちらでも構わない、とにかく意見を持たないと何も始まらない」それがわかっただけでも大きな進歩です。いや、それが実は肝であります。意見が持てればあとは論理的な構成だけなので、テクニック習得のみ。おそらく彼らは600字を通じて自信を持ったのだと思います。先日、やたらと堂々としている感じがあったんですね。(^_^;)

それで良いんです。自信や、達成感の積み重ねは自己肯定感につながります。この、自己肯定感は実は今後の彼らの将来に大きく影響を与えていくもの。

だからこそ、子供達にもっともっとアウトプットする機会を作ってあげたいと感じます。そして、彼らが意見を延べるたびに、自己肯定感が高まるようにしたいところです。

自由塾町屋教室

教務主任吉澤

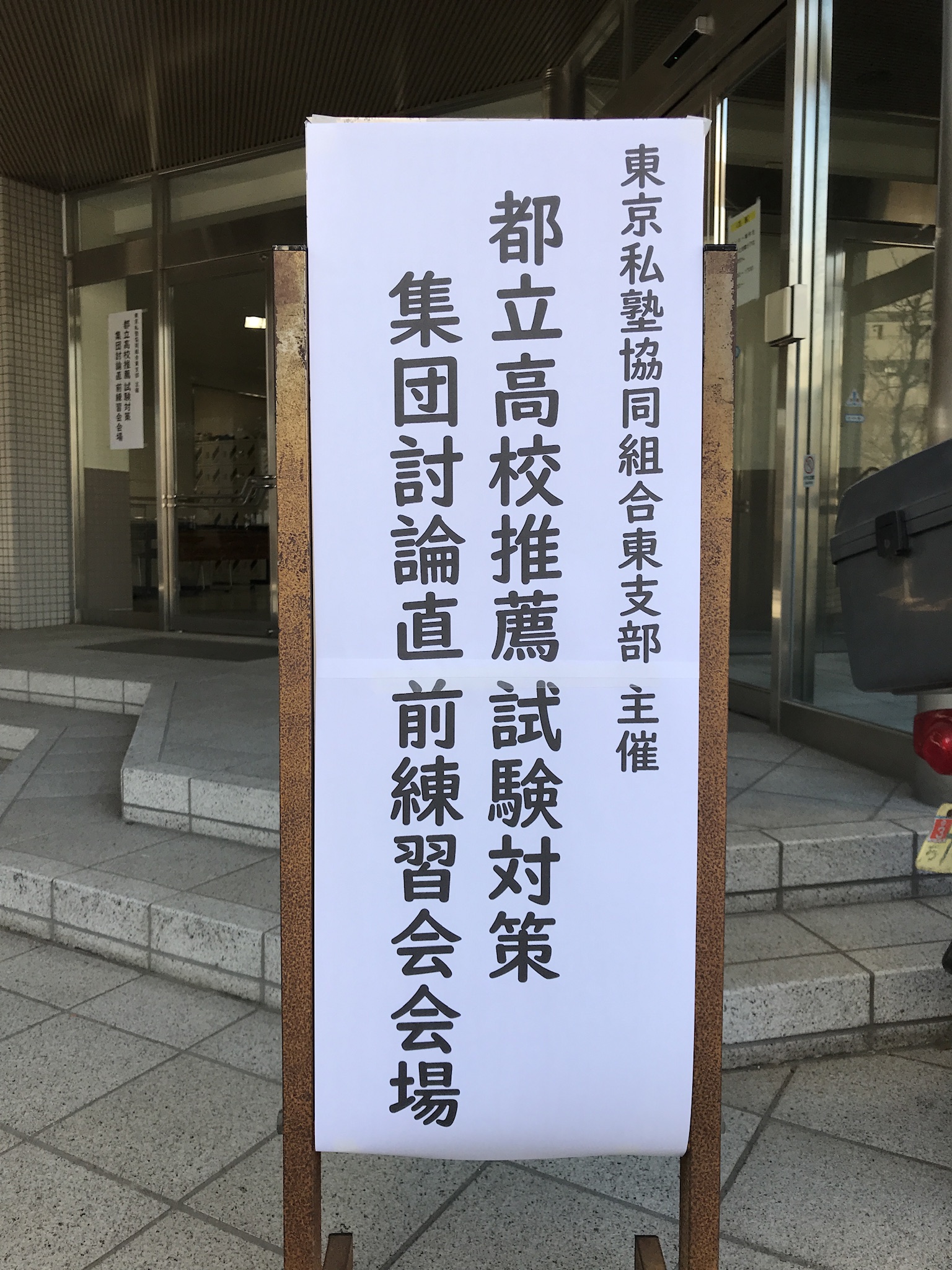

- 【ブラボー先生® 教育コラム】都立高校推薦試験対策集団討論直前練習会@駒込高校

- 2019. 1. 14/【ブラボー先生®倍ほめコラム】

- 昨日、駒込高校をお借りして、東京私塾協同組合東支部主催の【都立高校推薦対策・集団討論直前練習会】が行われました。

看板を用意していただきました。学校説明会でお忙しい中、どうもありがとうございました!(^^)

看板を用意していただきました。学校説明会でお忙しい中、どうもありがとうございました!(^^)

参加塾は我々自由塾町屋教室の他、去年同様参加の大島英伸塾、セルモ目黒本教室、セルモ松陰神社前教室に加え、進学個別桜学舎、セルモ東向島教室からも受験生が参加しました。 練習前にトークセッションで“集団討論とは”を、再確認。さて、ちゃんと確認できたかな??今回評定員を務めた先生方。奥より:東京私塾協同組合理事/東方面支部長 大島英伸塾飯塚塾長東京私塾協同組合加盟塾 セルモ目黒本部教室岩崎教室長東京私塾協同組合副理事長 進学個別桜学舎亀山塾長東京私塾協同組合加盟塾 セルモ松陰神社前教室中村コータ塾長東京私塾協同組合理事 セルモ東向島教室小林塾長参加資格は組合塾で年末に開催した練習会に参加した生徒のみ。はじめての討論ではないので、より精度の高い、実践的な練習が期待されます。何度も練習を重ねて本番に備えることが出来るのはとても有利だと思いますし、【本物そっくり】の討論形式で、会場も高校の教室を使用することで本人たちの意識を高めます。

練習前にトークセッションで“集団討論とは”を、再確認。さて、ちゃんと確認できたかな??今回評定員を務めた先生方。奥より:東京私塾協同組合理事/東方面支部長 大島英伸塾飯塚塾長東京私塾協同組合加盟塾 セルモ目黒本部教室岩崎教室長東京私塾協同組合副理事長 進学個別桜学舎亀山塾長東京私塾協同組合加盟塾 セルモ松陰神社前教室中村コータ塾長東京私塾協同組合理事 セルモ東向島教室小林塾長参加資格は組合塾で年末に開催した練習会に参加した生徒のみ。はじめての討論ではないので、より精度の高い、実践的な練習が期待されます。何度も練習を重ねて本番に備えることが出来るのはとても有利だと思いますし、【本物そっくり】の討論形式で、会場も高校の教室を使用することで本人たちの意識を高めます。

今回は各生徒2回の討論機会があります。前回、練習順の関係でいきなり討論して思う実力出なかった生徒も(とは言え本番は一回こっきりですが)、今回の練習会では講評を貰ってもう一度討論出来ます。小人数練習会の良い部分です。

自由塾町屋教室の受験生は最大参加数だったので、何名かは同じグループでの討論になりました。違和感ある?そうでしょうね、ただ、本番は色々なことが【想定外】でしょう。不快領域でどのように【自分らしく・楽しめるか】、こういう生徒が結局合格頂けるものだ、と思います。

さて。こちらのコラムでは再三都立高校推薦試験の集団討論についての心構えを書いていますが、コピペせずに(笑)もう一度確認しますね。

まず肝に銘じておかねばならぬ大切なこと、それは各高校で推薦試験で行う集団討論は、けして問題に対する各々の意見を発表する場ではない、という事です。これを履き違えて試験に臨むと合格できません。これは過去の当教室合格者を見ていて確信しています。ではどんな生徒を高校で選別されているのか。それは【他者の意見を聞き、円滑に議論を進めることが出来る生徒かどうか】という事です。

??そんなのアタリマエじゃん??と思いましたか?実際に練習会に行った生徒は違う感想を持ったことでしょう。つまり、実際の討論では、他者のことまで気が回らないのです。どうしてもメモを見つつ、【発表会】になってしまったのではないですか?また、討論という言葉に惑わされがちです。ことばとしての討論は確かにディベートのように他者の意見と自分の意見を戦わせるという意味合いがあるのですが、これは違います。実は高校は議論することが出来るかどうかをみているのです。

ですから、議論が停滞したら途中でまとめる提案をしてみるとか、意見があまり出ていない他者の意見を聞いてみたいと質問するとか、今まで通りの普通の対応を、やさしいアナタを本番でもだせるかどうかを見られているのです。

本番直前です。自由塾町屋教室では今週末に昨日の模様を映像で復習していよいよ来週推薦試験です。 今年の推薦チャレンジは9名。チャンスは二度ある。リラックスして、後悔の無い様臨んで欲しいですね!

今年の推薦チャレンジは9名。チャンスは二度ある。リラックスして、後悔の無い様臨んで欲しいですね!

前のページ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

次のぺージ